관련포스팅 (46)

[CREATOR'S VIEW]한창기 Han Chang Gi

[CREATOR'S VIEW]홍상수 Hong Sang Soo

[CREATOR'S VIEW]안자이 미즈마루 安西水丸

[CREATOR'S VIEW]오드리햅번 Audrey Hepburn

[CREATOR'S VIEW]빌 번벅 Bill Bernbach

[CREATOR'S VIEW]이사도라 던컨 Isadora Dun..

[CREATOR'S VIEW]하르트무트 에슬링거 Hartmut..

[CREATOR'S VIEW]폴 랜드 Paul Land

[CREATOR'S VIEW]아다치 미츠루 Adachi Mits..

[CREATOR'S VIEW]앙드레 김 Andre Kim

[CREATOR'S VIEW]빌 게이츠, 스티브 잡스, 그..

[CREATOR'S VIEW]기타노 다케시. 北野 武

[CREATOR'S VIEW]가브리엘 샤넬 Gabrielle “..

[CREATOR'S VIEW]무라카미 하루키 村上春樹

[CREATOR'S VIEW]파울 요제프 괴벨스 Paul J..

[CREATOR'S VIEW]스탠 리 Stan Lee

[CREATOR'S VIEW]빈스 맥마흔 Vincent Kenne..

[CREATOR'S VIEW]데이비드 오길비 David M O..

[CREATOR'S VIEW]요한 크루이프 Johan Cruyf..

[CREATOR'S VIEW]이세이 미야케 Issey Miyak..

[CREATOR'S VIEW]구스타브 쿠르베 Gustave Co..

[CREATOR'S VIEW]주목해야 할 최근 AI 소식

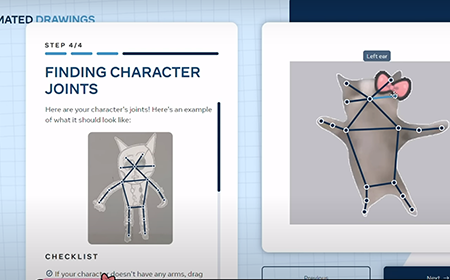

[CREATOR'S VIEW]로우코드(Low Code)와 노코..

[CREATOR'S VIEW]래리 테슬러의 법칙과 복잡성의..

[CREATOR'S VIEW]디자이너에게 디자인이란?

[CREATOR'S VIEW]슈퍼앱의 시대

[CREATOR'S VIEW]표절과 레퍼런스 사이

[CREATOR'S VIEW]데이터 분석의 성공 요건

[ETC]디지털 시대에 맞는 보안 예방..

[IMPACTOR]자폐인의 디자인, 오티스타 이..

[CREATOR'S VIEW]SHOUT your voice!

[CUTTING EDGE]재발견은 나의 일상

[CUTTING EDGE]나를 움직이는 힘

[CUTTING EDGE]사내 상생 문화

[BRAND STORY]2015년은 영화가 꿈꾸던 미래

[CUTTING EDGE]나에게 힘이 되었던 영화

[CREATOR'S VIEW]융합의 시대

[IMPACTOR]바이맘

[BRAND STORY]찾아가는 박물관

[CREATOR'S VIEW]8분 30초

[CREATOR'S VIEW]아껴쓰자. 콜라보레이션

[CREATOR'S VIEW]YOLO, 집단화된 질서에 반역..

[CREATOR'S VIEW]안.

[CREATOR'S VIEW]펜타 15주년, 첫사랑을 기억하..

[BRAND STORY]투표는 총알보다 강하다 <..

[CREATOR'S VIEW]그 '맛'을 혀는 모른..