광고는 꿈이 아닌 사실을 파는 - 철학이 아닌 수학적 행위다.

나는 경쟁 프레젠테이션에 자주 참여하는 사람이다. 1년에 보통 10~15회는 광고주들 앞에

서서 보따리를 풀면서 준비한 물건을 판다. 잘 팔릴 때도 있고, 거절당할 때도 물론 있다. 팔리면 준비 과정에서의 고단함이 일순간에 황홀로

바뀌지만, 거절당하면 20대 때 좋아하던 여자친구에게 버림받는 것 이상으로 아프고 슬프다. 예전에는 내 보따리에 좋은 물건이 있으면 잘 팔릴 줄

알았다. 마치 내 외모와 스펙만 괜찮으면 지구에 사는 어떤 여자의 애인이라도 될 수 있을 것처럼 말이다. 이 얼마나 크고 멍청한 착각이었던가?

사실 내가 실패했던 연애에는 공통점이 있었다. 그녀에게 중요했던 것은 눈앞에 보이는 ‘나’라는 사람이 아니라, 나를 남자친구로 가졌을 때 과연

‘자신’이 어떻게 달라질까 하는 기대였던 것이다. 그래서 그 기대가 통할 경우에만, 그리고 다른 남자친구보다는 내가 더 낳을 것이라는 희망이

생겼을 때에만 연애가 시작되었던 것이다. 아! 이제야 그걸 알아차리다니.

광고주도 마찬가지다. 그들 앞에서 내가 설명하고 증명해야

하는 것은 펜타브리드를 만나서 내일부터 어떻게 달라질 것인지에 대한 기대다. 그 기대를 나는 30분 내에 설명해야만 한다. 그래서 가장 쉽고

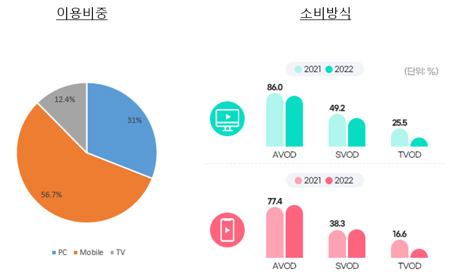

분명한 방법은 바로 ‘숫자’로 말하는 것이다. 광고주마다 파는 물건이 다르고, 파는 방식이 다르긴 하지만 ‘지금보다 더 팔아야 한다는 것’은

공통점이 된다. 더 팔기 위해 새로운 TV광고가 필요하고, 더 팔기 위해 웹 플랫폼도, 모바일 애플리케이션도 필요한 것이다. 그렇다면 복잡한

설득은 필요하지 않다. “그럼으로 우리는 당신 회사의 자동차를 이번 분기에 10,000대 더 팔게 해드리겠습니다.” “이 스토리라면 100만

장의 영화 표를 더 팔 것입니다.” “이 웹 플랫폼을 통해 1년간 300억의 매출이 올라갈 것입니다.” 가 결국 내가 전달해야 하는 이야기의

전부라는 것이다. “우리는 업계 1위 회사입니다. 디자인을 잘합니다. 특별한 기술이 있습니다.” 이딴 소리가 아니라.

Creative = 철저한 조사. 분명한 사실. 명료한 설명.

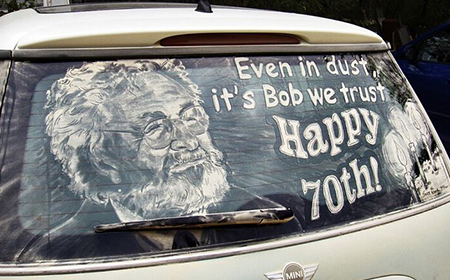

데이비드 오길비는

광고로 밥을 먹는 사람들이라면 대부분 알고 있는 이름이다. 좀 지나친 표현이긴 하지만 지금도 그를 ‘크리에이티브의 제왕’이라 부르는 이들도

많다. 하지만 아이러니한 것은 그렇게 오길비를 칭송하는 많은 사람 중에 그가 평생토록 무수히 반복하면서 정의한 법칙에 따라 크리에이티브를 만들어

나가는 인물을 찾기란 쉽지 않다는 것이다. 그들 중 대부분은 ‘크리에이티브=아이디어’라는 오길비가 무덤에서 깜짝 놀라 벌떡 일어나도 놀랍지 않은

엄청난 오류를 오늘도 범하고 산다.

오길비는 좋은 광고를 만들기 위해서 크리에이터에게 요구되는 제일 덕목은 예술적 소질이 아니라 사실을 찾고, 읽고 이해하는 능력이라고 주장했다. 철저하고 과학적인 자료의 조사와 현장에서 팔고 있는 사람들의 경험만이 크리에이티브를 구성하는 절대 원소라고 선언하고, 함께 일하는 동료에게도 이 팩트에만 몰두할 것을 철저하게 요구하며 광고를 만들었다. 예를 들어 헤드라인에 작은따옴표를 붙이면 브랜드 상기율이 28% 상승하며, 광고 독자의 78%는 결코 바디카피를 읽지 않는다는 것을 수천 번의 반복적인 조사를 통해 오길비는 분석해냈다. 그 분석을 통해 그는 헤드라인 쓰는 법, 콘셉트 도출법, 일러스트레이트 창작법 등을 매뉴얼화 하는 데 성공했다.

아직도 오길비의 광고를 대표하는 걸작으로 손꼽히는 해서웨이 셔츠를 입은 남자(The Man in the Hathaway, 그림1)는 바로 이런 사실을 바탕으로 제작되었다. 오길비는 누구의 지갑을 어떻게 열어야 하는지에 집중했다. 1950년대 발표된 이 광고의 핵심 타깃은 남편을 위해 드레스셔츠를 구입하는 미국의 중산층 이상 주부였다. 그런 그녀들에게 (결코 자기 남편은 될 수 없을)러시아 귀족 혈통으로 보이는 고져스한 모델이 안대를 하고 있는 한 장의 이미지는 트래디셔널의 원칙과 뉴욕스타일 혹은 마초적 분위기까지 한꺼번에 표현하기 충분한 것이었다. 여성들은 이 귀족 같은 남성 때문에 기꺼이 셔츠를 샀고, 그녀의 남편들은 그 야성적인 안대 때문에 이 셔츠를 입었다. 소비자를 분석한 것을 제외하고 그가 보여준 크리에이티브는 사실 ‘안대 하나’였지만 이 광고는 대박이 난다.

<뉴요커>지에 시리즈로 노출된 이 광고를 통해 ‘남들과 똑같은’ 셔츠를 만들던 해서웨이는 ‘남들과는 전혀 다른’ 브랜드 파워를 가지게 되었으며, 1년 만에 300%의 매출이 증가했다. 이 캠페인은 이후 4년 동안 다양하게 변화되며 이어졌고(그림2) 급기야 나중에는 브랜드를 명기하지 않고도 안대를 착용한 모델만으로도 소비자들은 해서웨이의 광고를 알아볼 정도가 되었다.

펜타브리드. 남의 물건을 대신 팔아주는 집단

우리의 직업은 무엇인가. 기획자? 디자이너? AE? 그런 것이 아니라 “남의 물건을 대신 팔아주는 사람”이라고

크리에이티브의 제왕 오길비는 분명히 정의한다. 그리고 그는 물건을 잘 팔기 위해서는 ‘남보다 많은 정보, 현장에서의 경험, 명료한 메시지’가

필요하다고 했다. 이것이 답이고, 이것이 전부다. 혹시 아직도 피카소를 능가하는 이미지를 만들겠다거나, 셰익스피어 이상의 카피라이팅을 해내는

것이 크리에이티브라고 착각하고 있다면, 부디. 그만. 차라리 ‘생활의 달인’에 나오는 대박 음식점을 깊이 관찰하고, ‘수학의 정석’을 다시

정독해서 읽기를.