‘?코미디언 비트’ 혹은 ‘영화감독 기타노.’

무표정한 남자 코미디언이 느닷없이 상대방에게 독설을 퍼 붇는다. “멍청이는 멍청이다.

발이 느린 놈은 느린 거고, 야구를 아무리 좋아해도 못하는 놈은 연습해도 못한다. 그런 걸 다 알면서, 노력만 하면 누구나 일류가 될 수

있다느니 하는 말들은 다 거짓이다. 재능이 있는 사람이 남보다 더 열심히 노력해야만 겨우 일류가 될 수 있을까 말까 한 게 현실이다.“ 처음에는

별 것 아닌 일 같았는데 독설의 강도는 점점 구체적이고 악랄해진다. 벽에다 자신의 머리를 찧고, 바닥을 구르면서도 악담은 멈추지 않는다. 결국

시청자들은 그 독설에 더는 버티지 못하고 자지러진다. 시청자들을 이렇게 만든 것은 ‘비트 다케시’라는 일본에서는 누구나 알고 있는 코미디언이다.

무표정한 표정으로 사람을 크레인에 매달아 죽이고, 유혈이 낭자한 총격전을 끝낸 야쿠자 중간보스가 부하들을 이끌고 바닷가에

도착한다. 사실은 피신이지만 그는 소풍 온 어린아이처럼 천진난만하다. 게임으로 러시안룰렛을 하고, 폭죽이 떨어지자 서로를 향해 총을 쏘며 죽음을

가지고 논다. “우리는 무서워서 총을 사용하는 거야. 죽음이 너무 무서워서 죽고 싶은 거야.” 그리고는 잠시 후, 복수를 위해 보스를 찾아가

기관총을 난사하며 피범벅 폭력의 절정을 보여주더니 마지막엔 자기 머리에 총구를 댄다. 탕. 그냥 그걸로 끝. 죽음 앞에서 구차한 대사 같은 것은

없다. <소나티네>라는 이 영화의 주연이자 감독은 영화광들이라면 대부분 알고 있는 ‘기타노 다케시’라는 인물이다.

재료보다 발상이 앞서야 한다. 프로세스 속의 부속품은 그만.

이미 당신이 알아버렸을 수 있지만, 인기 코미디언 비트 다케시와 주류 영화감독 기타노

다케시는 같은 사람이다. 게다가 그것이 끝이 아니다. 그는 프로페셔널 댄서이고, 베스트셀러 작가이며, 시인이자 화가이기도 하다. 얼핏 다양하고

매우 번잡해 보이는 삶이지만, 실상은 그렇지 않다. “나는 도저히 분류할 수 없는 영화를 한

편 만들고 싶었다.” <다케시즈>라는 영화를 통해 다케시는 말했다. 이 영화의 제목에서 알 수 있듯 스스로를 시스템적

체계 속에 분류시키지 않으려는 노력이다. 그냥 자신을 ‘다케시’라고 정의한 후 자기만이 할 수 있는 이야기를 영화, 코미디, 미술, 춤 등의

장르를 ‘활용’해서 표현해내는 것이다. 즉, 그에게 예술 장르는 도구(Tool)나 레시피일 뿐이며, 진짜로 창조하고 전달하고 있는 것은

퍼포먼스가 아닌 ‘다케시의 발상과 이야기’라는 것이다.

여러 프로젝트를 하면서 내가 안타까움을 느끼는 순간은, 구성원들이 스스로

‘자기 장르’를 설정하고 그 안에서 벗어나오지 못할 때다. 흔하게 나는 기획자다. 디자이너다. 개발자다. 라고 말하는 순간이다. 이게 옳을까?

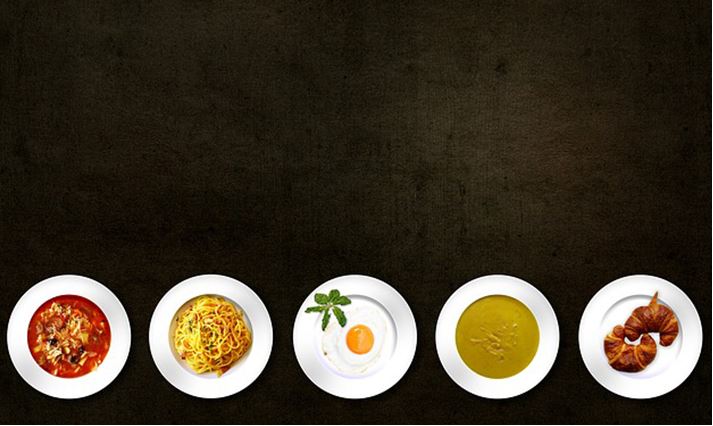

그렇지 않다. 내가 하고 싶은 이야기를 먼저 설정하고 그 생각을 계급과 순서로 체계화하고, 이미지로 시각화하며, 기술적인 양념으로 버무려가며 그

레시피대로 요리하는 것이야말로 ‘크리에이티브 행위’다.

‘재료보다 발상이 앞서야

한다. 믿고 밀어붙여야 하는 것은 결국 자신의 감각이지 타인의 감각이 아니다.’ 라고 다케시는 말했다. 그렇다. 부디

자기 자신을 프로세스 속의 부속품 하나로 가둬버리지 말기를. 그리고 내가 재미있다고 생각하는 것을 나처럼 재미있다고 느끼는 타인이 분명히 있을

거라고 믿어보고 밀어붙이기를. ‘너는 너의, 나는 나의 프로세스만을 잘할 테니’라고 하지 말고 먼저 자기 이야기를 떠들기

시작하기를. 그렇게 기관총처럼 나의 이야기를 난사해보고 실패하던 성공하던 구차한 대사 없이 그냥 그걸로 끝. 그렇게 어제와 다른 ‘오늘의 내

이야기’를 디자인해 보기를. 그렇게 분류 밖으로 뛰쳐나가기를.